-

【中小企業診断士・決定版】5年の遠回りを凝縮。独学の努力を成果に変える『AI勉強法の教科書』

-

【完全マニュアル】独学の努力をあなたに最適化する。『ログシバ式 学習OS』の全構築手順

-

5年遠回りした「学習OS」の”心臓部”は、AIプロンプトだった。あなたの『分かったつもり』を破壊する「ログシバ式・学習OSプロンプト」【お試し版/完全版比較】

-

【2026年合格目標】5年目の凡人が追加投資5.5万円で挑む、診断士合格への全戦略

-

【診断士受験生へ】NotebookLMを知らないと損!僕の学習効率が5倍になった「学習OS」構築術

-

『これ、紙の方が速いじゃん…』- 僕がiPad miniでの大失敗から見つけた、最高の自己投資としてのiPad Pro/Air

【診断士受験生へ】NotebookLMを知らないと損!僕の学習効率が5倍になった「学習OS」構築術

はじめに:その「探す時間」、あなたの人生から”削除”しませんか?

「あれ、あの論点、どのテキストに書いてあったっけ?」

「Webで調べたあの解説ページ、どこに保存したかな…」

中小企業診断士という広大な知識の海で、あなたも「情報遭難」していませんか?

僕もそうでした。インプットした知識はバラバラの島のように点在し、それらを繋ぐ航路図がない。

「探す」という行為に毎日30分、いや1時間近く溶かしていたかもしれません。

ログシバ

ログシバその時間があれば、過去問がもう1問解けたのに・・・

その時間があれば、子供の寝顔じゃなく、笑顔を見られたのに・・・

この記事は、そんな僕が「情報整理の沼」から脱出し、僕の学習戦略の核である『ログシバ式 学習OS』という構想が、まさに“誕生した瞬間”を記録した、極めて個人的な物語です。

これは、単なるツール紹介ではありません。

僕が最高の相棒だと信じていたGoodNotesの「限界」に気づき、AIへの不信感を乗り越え、GoogleのAIツール「NotebookLM」と共に、学習における3つの“革命”を成し遂げるまでの、格闘の全記録です。

※この記事は、僕自身の「なぜ、学習OSが生まれたのか?」という『誕生秘話』に特化しています。

NotebookLMの基本的な使い方や機能を網羅した『完全ガイド』は、こちらの記事で詳しく解説しています。

まずはこちらの物語で、僕の興奮を共有していただけたら嬉しいです。

参考記事:【完全マニュアル】独学の努力を100%結果に変える。『ログシバ式 学習OS』の全構築手順

第1章:最高の相棒(GoodNotes)との、痛みを伴う「決別」

まず断言させてください。

GoodNotesは、今でも僕の最高の相棒の一人です。

手書きの自由度、ノートとしての完成度は、他のどのアプリも足元にも及びません。

僕のブログのアイデアの多くは、今でもGoodNotesの上で生まれています。

しかし、僕の『学習OS』構想が、「AIとの高度な連携」という、より高い次元へと進化しようとした時。

皮肉なことに、その最高の相棒が、僕の野望の前に立ちはだかる、最も分厚い壁となってしまったのです。

手書きの自由度が、未来の自分の「足枷」になった

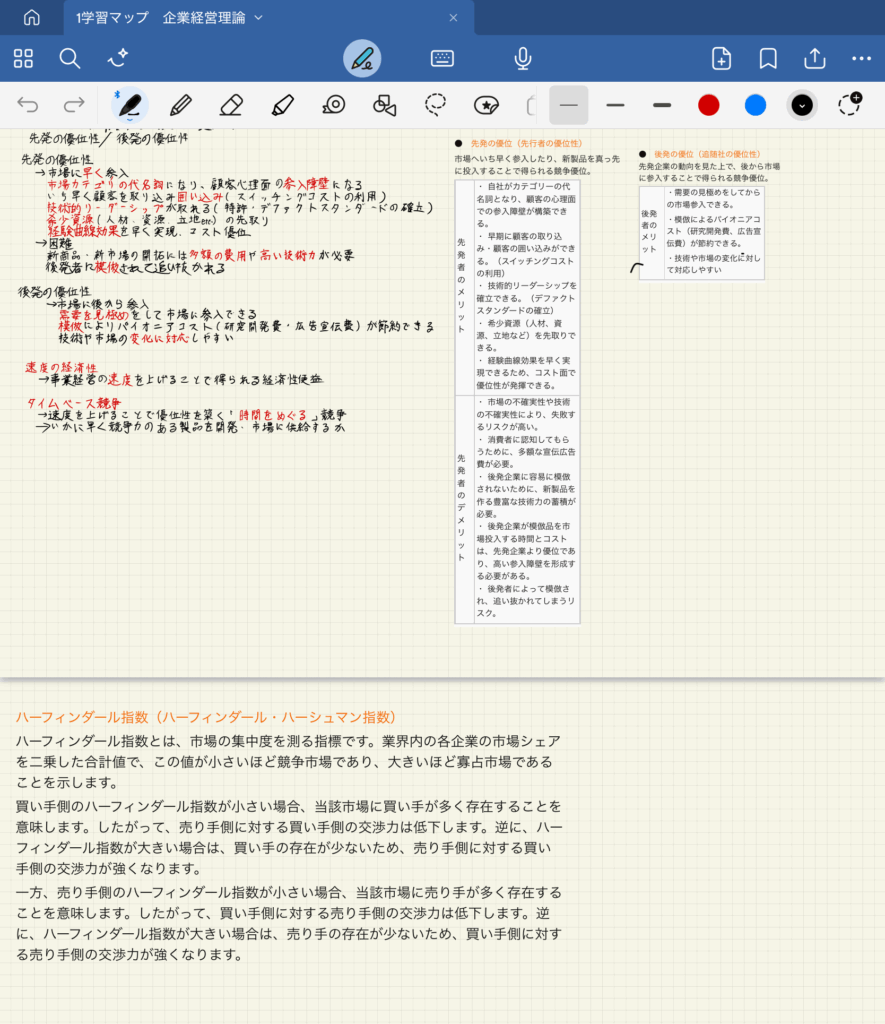

僕のGoodNotesは、7科目分のPDF教材、Webからコピペした解説記事、そして僕自身の手書きの思考メモが、ページからページへと有機的に(悪く言えば、雑然と)リンクされた、まさに「秘伝のタレ」のようなノートブックでした。

書いている瞬間は、この自由度こそが最高の価値でした。思考は広がり、知識は繋がっていく感覚がありました。 しかし、その半年後、僕は絶望することになります。

「あれ、確か半年前に、『イノベーションのジレンマ』について、すごく良い気づきを手書きでメモしたはずだ。どこだっけ…?」

僕は自分のノートの海に潜りました。

GoodNotesの検索機能にキーワードを打ち込む。いくつかのテキストはヒットする。

しかし、僕が探しているのは、あの時の、あの手書きの図解と、そこに書き殴ったひらめきのメモです。

何十ページ、何百ページと手書きのノートをめくり続ける。

時間は刻一刻と過ぎていく。 情報は、そこにあるはずなのに、引き出せない。

長年かけて愛情を注ぎ込んできた僕だけの知のサンクチュアリは、いつしか、目録も司書もいない、自分自身でさえ迷子になる図書館のようになっていたのです。

この瞬間、僕は悟りました。

GoodNotesは「思考を書き出す」最高のツールだが、「過去の思考を再発見する」ためのツールではなかったのだ、と。

僕の『学習OS』構想は、この「情報の再利用性」という、最も重要な心臓部が機能不全に陥っていたのです。

勘違いから生まれた逆転の発想!僕がNotebookLMに”目覚めた”瞬間

そんな八方塞がりの時、同僚からNotebookLMの噂を聞き、最後の望みを託して試してみました。

しかし、最初の感想は、正直なところ「深い失望」でした。

ログシバ

ログシバ「Geminiみたいに、何でも答えてくれるわけじゃないのか…」

「僕の質問に、Webで調べて答えてくれるわけでもない…」

また、使えないツールを見つけてしまった。

そう思い、ブラウザを閉じようとした、その失望の底で、僕の脳内に一つの稲妻が走りました。

「待てよ? 違う。僕の『勘違い』だ。これは僕の『脳』の代わりになるツールじゃない。僕が人生をかけて集めてきた『本棚』そのものに、超優秀な司書を雇うためのツールだったんだ!」

この瞬間に、5年間の全ての点と点が、一本の線で繋がりました。

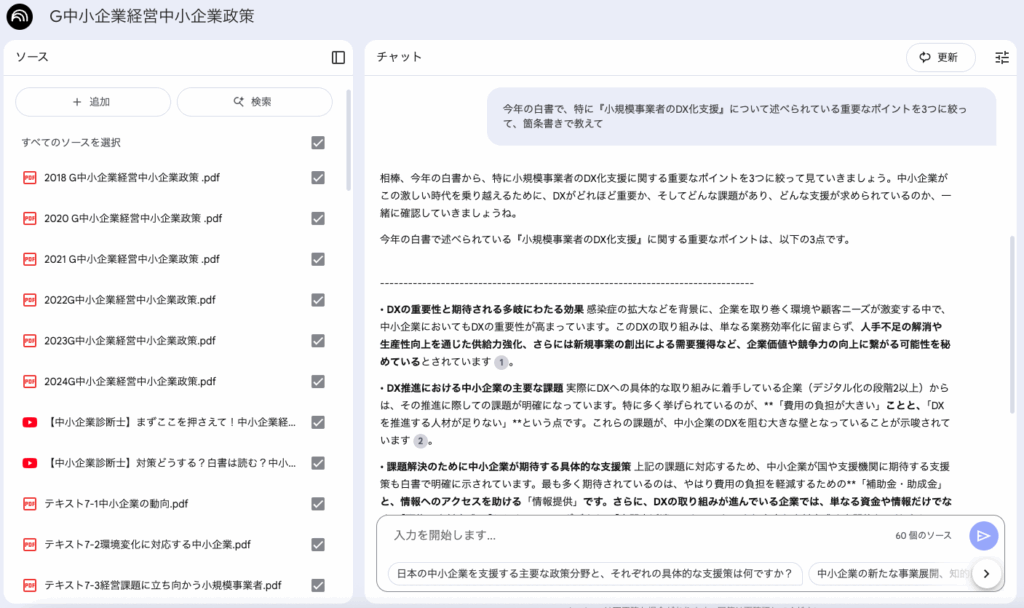

僕が持っているスタディングの教材PDF、過去問、『中小企業白書』、信頼できるWeb記事。

これら僕が「信頼できる」と判断した蔵書だけを、NotebookLMという名の書斎に並べる。 そして、その蔵書を完璧に記憶した「忠実なAI司書」に、調査を依頼する。

それは、AIの最大の弱点である「嘘(ハルシネーション)」と、僕自身の最大の弱点である「情報整理能力の欠如」を、同時に、そして完全に解決する、たった一つの冴えたやり方でした。

こうして、僕だけの『学習OS』構想が、机上の空論から、実現可能なシステムへと変わった瞬間でした。

僕の5年間の情報遭難の旅は、この一つの「発想の転換」によって、ついに終わりを告げたのです。

【実践レビュー】僕の仮説が「3つの革命」に変わった日

「僕が選んだ蔵書だけを読み込み、その中からだけ答える、超優秀なAI司書を雇う」 前の章で語ったこの逆転の発想も、最初はまだ、僕の頭の中にだけ存在する一つの「仮説」にすぎませんでした。

しかし、その仮説を実践に移した瞬間、僕の5年間の苦悩に満ちた独学人生に、地殻変動とも言える“3つの革命”が立て続けに起こったのです。

これは単なる「便利機能」の紹介ではありません。

僕の『学習OS』構想が、机上の空論から、現実を動かす力を持ったと確信した、記念すべき日の記録です。

革命①:“難解な資料”が“得点源”に変わる。AI司書は、最高の「家庭教師」でもあった

これがNotebookLMの真骨頂でした。

診断士受験生なら誰もが頭を悩ませる「経営情報システム」と、あの「中小企業白書」。

僕はこの2つの巨大な壁を、僕の司書と共に乗り越えました。

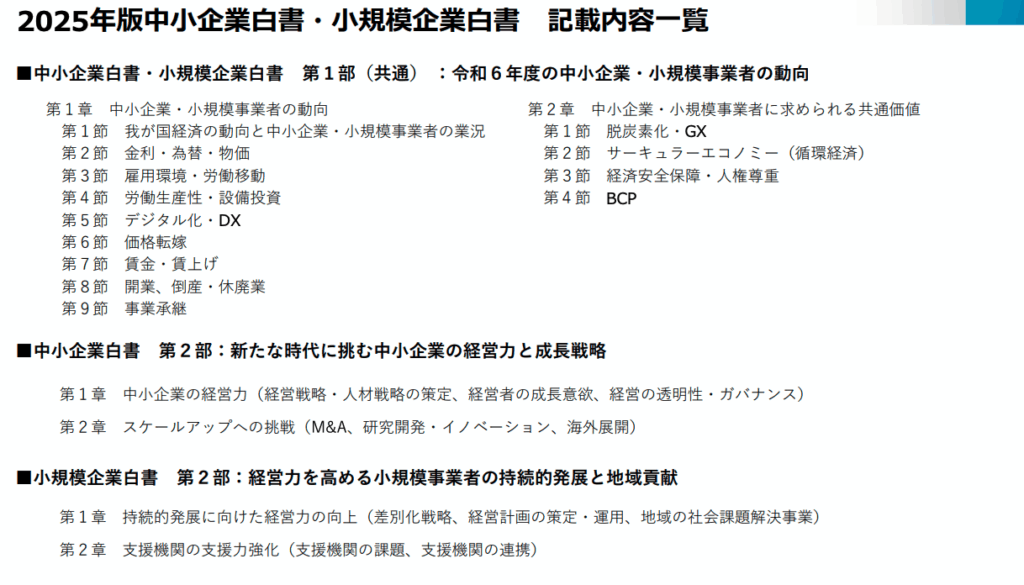

Case 1:「読むだけで眠くなる白書」から、数秒で“宝”を掘り当てる

何百ページもある、あの難解なレポートを前に、絶望的な気持ちになるのは僕だけではないはずです。

僕は、最新の中小企業白書のPDFを丸ごと僕の書斎に入れ、司書にこう命じました。

「今年の白書で、特に『小規模事業者のDX化支援』について述べられている重要なポイントを3つに絞って、箇条書きで教えて」

わずか30秒後。

僕の目の前には、あの膨大なページの中から的確に抽出された要点が、出典ページ番号付きで表示されていました。

人間がやれば半日かかる作業が終わった瞬間、僕は確信しました。

これがあれば、もう白書は怖くない。むしろ、他の受験生と差をつける「得点源」に変わる、と。

この「難解な資料を知恵に変える」体験こそ、NotebookLMがもたらす最大の価値です。

Case 2:公式テキストと自作メモを融合させ、”自分だけの参考書”を生成する

「経営情報システム」のシステム開発論。

独学だと、どうしてもイメージが湧きにくい分野ですよね。

僕は、スタディングの公式テキストPDFと、Geminiに作らせた解説メモの2つを司書に渡し、こう命じました。

「この2つの資料を基に、『ウォーターフォールモデル』のメリット・デメリットを、具体例を交えて初心者に分かりやすく説明して」

返ってきた答えに、僕は「なるほど!」と声を上げました。

司書は、公式テキストの正確な定義と、僕が作った解説文の行間を読み取り、両者を完璧に融合させた、僕のためだけのオリジナル参考書を生成してくれたのです。

革命②:AIが”嘘をつかない”という、絶対的な精神的安定

先の例でも分かる通り、僕の司書は、僕が与えた蔵書(ソース)だけを元に回答します。

一般的なAIにありがちな「ハルシネーション(もっともらしい嘘)」のリスクが、僕の書斎の中では極めて低いのです。

診断士試験では、たった一つの知識の間違いが命取りになりかねません。

その点、全ての回答に出典元が明記されるNotebookLMは、「この情報は本当に正しいのか?」と疑う思考のノイズを完全にゼロにしてくれます。

これは、学習を継続する上で、非常に大きな精神的な支えとなりました。

革命③:”気力ゼロ”の夜を、インプット”1″に変える「耳からの読書」

仕事と育児で疲れ果てた夜、もうテキストを開く気力すらない…。

そんな日、あなたにもありませんか? 僕は、そんな時にNotebookLMの音声読み上げ機能に頼っています。

ベッドに横になりながら、スマホで苦手な論点を再生させる。

それはもう「勉強」というより「ラジオ」に近い感覚です。

でも、不思議と内容は頭に入ってくる。

気力がゼロでも、インプットをゼロにしない。

この機能が、僕の学習継続を何度も、何度も支えてくれました。

…もちろん、完璧ではない。僕が今、直面している「次なる壁」

この3つの革命によって、僕の学習OS構想は、ついに現実のものとなりました。

しかし、どんな物語にも、次なる挑戦が待ち受けているものです。

この素晴らしい相棒(AI司書)にも、もちろん弱点はあります。正直にお話しします。

弱点①:スマホアプリ版では、メモが読めない

【直面する問題】

外出先のカフェで、「よし、PCで作ったあのメモの続きをスマホで確認しよう」と思っても、公式のスマホアプリ版では、なぜかメモ機能が使えず、読むことすらできません。(2025年10月現在)

これには僕も最初、「なぜだ!」と少しがっかりしました。

【僕が見つけた「抜け道」】

しかし、解決策は驚くほどシンプルでした。

スマホのアプリではなく、Chromeなどの「ブラウザ」からNotebookLMにアクセスするのです。

それだけで、PCと全く同じ機能が、スマホ上でも問題なく使えます。

【僕の現在の付き合い方(役割分担)】

スマホアプリ版: 起動が速いので、「音声読み上げ」機能専用と割り切る。

スマホブラウザ版: 外出先でメモの確認や編集をしたい時に使う。

PCブラウザ版: 新しい資料の追加や、じっくり思考を深める「メインの書斎」として使う。

弱点②:無料版には、ソース(蔵書)の上限がある

【直面する問題】

学習が進み、書斎に大量のPDF教材やメモを追加していくと、無料版では「これ以上、蔵書を置けません」と司書に言われることがあります。

【僕が見つけた「抜け道」と「解決策」】

この上限問題には、実は2つのアプローチがあります。

解決策①:書斎そのものを拡張する(有料プランへのアップグレード)

最もシンプルで強力な解決策は、有料の「Google One AI Premium」に加入することです。 これにより、ソースの上限数が一気に50件から300件へと6倍に拡張されます。

僕のように、複数の資格やブログ執筆など、人生のあらゆる情報を集約したい場合は、検討する価値のある「戦略的投資」です。

解決策②:複数のメモを「合本」して、1冊の蔵書にする

特に、細かなメモがソース数を圧迫している場合に有効な「裏技」です。

}例えば、10個のテキストメモがある場合、それらをGoogleドキュメントなどに一度全てコピー&ペーストして、一つのファイルにまとめてしまいます。

そして、その「合本ファイル」を一つのソースとしてNotebookLMに読み込ませれば、10個だったソース数を1個に圧縮できるのです。

【結論】NotebookLMは「情報と格闘する、すべての挑戦者」の武器になる

僕の5年間の独学は、正直に言って「情報との格負」の歴史でした。

「探す」という行為に時間を奪われ、「整理できない」という現実に自信を削られ、「繋がらない」知識の前で何度も立ち尽くす。

NotebookLMは、そんな僕にとって、単なる便利な情報管理ツールではありませんでした。

それは、僕の学習戦略そのものを根底から覆し、「情報に振り回される側」から「情報を支配する側」へと、僕の立ち位置を逆転させてくれた、革命の武器なのです。

だからこそ、僕は断言できます。

この武器は、僕と同じように、限られた時間の中で膨大な情報と格闘している、すべての「挑戦者」のためにあるのだ、と。

勉強しているはずなのに、知識が点在し、「分かったつもり」の沼にハマっている、すべての資格受験生。

複数の資料を比較検討し、信頼できる情報源から、効率的に本質を引き出したいと願う、すべてのビジネスパーソン。

自分の思考やアイデアを、未来の自分への「知的資産」として蓄積していきたいと考える、すべてのクリエイター。

「何をAIに学ばせるか」という、あなたが「これを極めたい」と心から思える、信頼できる情報ソース(教材や資料)を、まだ一つも持っていない人。

【エピローグ】AIを「最高の相棒」にして、あなたの物語を始めよう

かつて、情報探しで浪費していた1時間は、今では過去問をもう2問解く時間、ブログの新しい記事を書く時間、そして何よりも、家族と笑い合う時間になりました。

AIは魔法の杖ではありません。 しかし、正しく理解し、最高の仕事場(あなたの書斎)を用意してあげれば、我々のような限られた時間で戦う人間にとって、これほど頼りになる「相棒」はいません。

この記事で、僕の『学習OS』が生まれた瞬間の物語は終わりです。 しかし、あなたの物語は、ここから始まります。

【最後に】「最強の司書」を、ただの「箱」で終わらせないために

この記事を読んで、あなたはNotebookLMという「最強の書庫」を手に入れました。

しかし、ここで一つだけ注意点があります。

どんなに優秀なAI司書も、あなたが「的確な指示」を出さなければ、ただの沈黙した箱のままです。

「この資料の要点をまとめて」 これだけの指示では、診断士試験に使えるレベルの回答は返ってきません。

2次試験で使えるレベルの深掘りをするには、「役割・制約・出力形式」を定義した、高度なプロンプト設計が必要です。

そこで、選択肢は2つです。

A:自分で試行錯誤して、指示書を作る(無料)

NotebookLMの使い方やプロンプトの基礎は、以下の無料記事ですべて公開しています。

時間をかけてじっくり自分だけの指示書を作り上げたい方は、こちらへ進んでください。

参考記事:【完全マニュアル】独学の努力を100%結果に変える。『ログシバ式 学習OS』の全構築手順

B:僕が完成させた「最強の指示書」をコピペする(有料)

もしあなたが、プロンプトを作る時間を「1秒」も使いたくないなら。 僕が5年かけて調整し、現在進行形で使っている「診断士試験専用・NotebookLMプロンプト(完全版)」を用意しました。

あなたは、これをコピペして司書に渡すだけ。

その瞬間から、あなたのNotebookLMは、「過去問の意図」を見抜き、「2次試験の切り口」まで提示する、ベテラン講師へと進化します。

▼ 面倒な「指示出し」は、すべて僕に任せてください ▼

【完全版】一次(全7科目)+二次(添削)対応 AI学習OSプロンプト|5年分の失敗と戦略のすべて【永久アップデート権付】

コメント