-

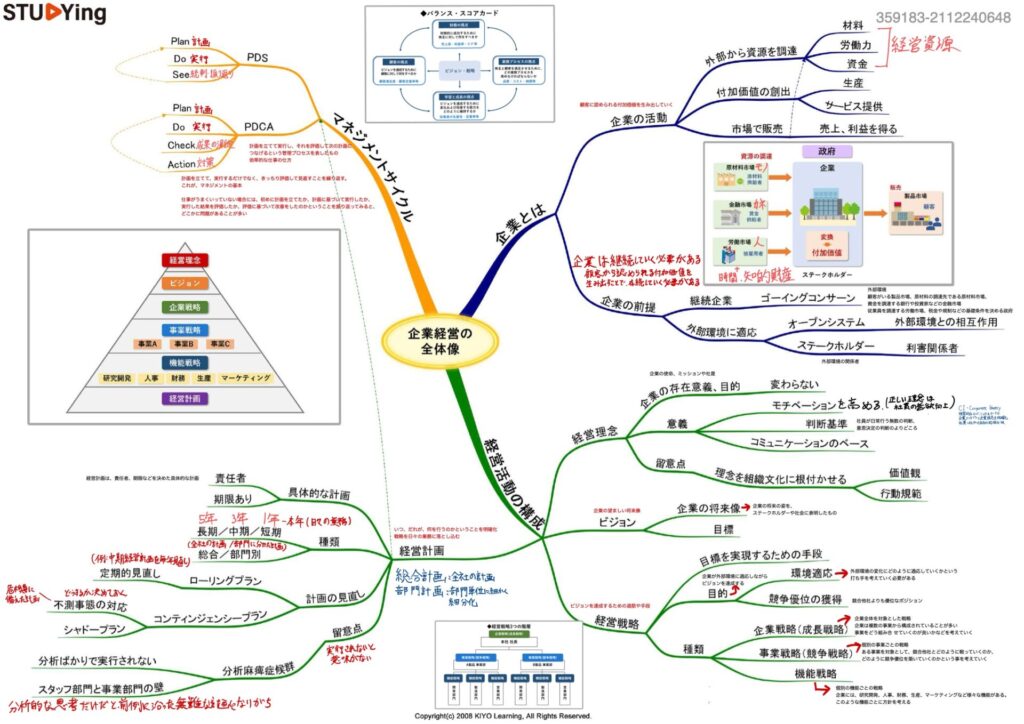

【中小企業診断士・決定版】5年の遠回りを凝縮。独学の努力を成果に変える『AI勉強法の教科書』

-

【完全マニュアル】独学の努力をあなたに最適化する。『ログシバ式 学習OS』の全構築手順

-

5年遠回りした「学習OS」の”心臓部”は、AIプロンプトだった。あなたの『分かったつもり』を破壊する「ログシバ式・学習OSプロンプト」【お試し版/完全版比較】

-

【2026年合格目標】5年目の凡人が追加投資5.5万円で挑む、診断士合格への全戦略

-

【診断士受験生へ】NotebookLMを知らないと損!僕の学習効率が5倍になった「学習OS」構築術

-

『これ、紙の方が速いじゃん…』- 僕がiPad miniでの大失敗から見つけた、最高の自己投資としてのiPad Pro/Air

スタディングだけで中小企業診断士に挑戦する前に。5年遠回りした僕がiPad学習でハマった「3つの壁」とAIでの突破法

序章:スタディングだけで勉強することは正解か?

中小企業診断士の合格を目指す多くの社会人にとって、『スタディング』は最高の選択肢の一つに見えます。僕も、そう信じていました。

しかし、先に結論からお伝えします。

もしあなたが「スタディングの教材だけ」で合格を目指そうとしているなら、それはかなり険しい道のりになるかもしれません。僕自身が、そのやり方で一度、完全に足踏みしてしまったからです。

その素晴らしいメリットの裏側には、独学者が陥りやすい、いくつかの構造的な落とし穴が存在するのです。

この記事は、スタディングという優れたツールを使いこなすために、僕が実際に直面した『3つの壁』の正体と、それをiPadとAIを組み合わせた自作の仕組み『学習OS』でどう乗り越えるのか。

その具体的な方法を、全て記録したものです。

では、その『壁』の話に入る前に。

まずは、僕を含め、なぜ多くの受験生がスタディングに大きな魅力を感じるのか。

その理由からお話しさせてください。

第1章:僕がスタディングを選んだ理由 – 3つの魅力と、その先にあった現実 –

中小企業診断士の勉強を始めようと思った時、多くの社会人がぶつかるのが「学習時間」という現実的な壁です。

僕もそうでした。

仕事と家族との時間。その限られたリソースの中で、どうやって合格レベルまで知識を積み上げるのか。

その現実的な答えの一つが『スタディング』でした。

まずは、スタディングがどのようなサービスなのか、その概要を客観的な情報からご紹介します。

| 特徴 | 概要 | 具体例 |

| オンライン完結型の学習システム | 講義の視聴から問題演習、教材の閲覧まで、学習の全てがオンライン上で完結します。 | スマートフォンやタブレット、PCさえあれば、出張先のホテルや休日のカフェなど、ネット環境のある場所が瞬時に学習スペースに変わります。 |

| スマートフォン中心の学習設計 | 短い講義動画やタップで解ける問題など、スキマ時間での学習に最適化されています。 | スマートフォンで通勤中に15分の講義動画を視聴し、昼休みにはタブレットの大きい画面で関連問題を10分間解く、といった使い分けが可能です。 |

| 圧倒的なコストパフォーマンス | 校舎を持たないことで運営コストを抑え、一般的な予備校の数分の一という低価格を実現しています。 | 20万円以上が相場の講座内容を、10万円以下で受講できる場合があります。 |

| 迷わせないオールインワン講座 | 合格に必要な教材や学習管理ツールが、最初から一つのパッケージとして提供されます。 | 「学習フロー機能」が講義動画の視聴後に自動で次に関連問題集を提示するなど、次に何をすべきかをシステムがガイドしてくれるため、学習計画で迷う時間がありません。 |

※詳細はスタディングのHPをご確認ください。

この概要だけでも、スタディングがいかに「忙しく、予算が限られる」社会人受験生の悩みに向き合っているかが分かります。

次に、僕自身がなぜこれらの特徴に強く惹かれたのか、「3つの大きな魅力」として、僕の視点から具体的にお話しします。

魅力①:時間と場所からの解放

スタディング最大の魅力は、学習のすべてがスマートフォン一つで完結するように設計されている点です。

机に向かって「さあ、勉強するぞ」と意気込む必要がありません。スマートフォンやタブレット、PCさえあれば、片道30分の通勤時間、会社の昼休み、子供が風呂に入っている10分間。そんな細切れの「スキマ時間」が、そのまま学習時間に変わります。

魅力②:挑戦のハードルを下げる価格設定

一般的な予備校のコースが20万円以上する中、スタディングの「1次2次合格コース」は6万円台からという、非常に挑戦しやすい価格設定でした。

これは、僕にとって単に「安い」という以上の意味がありました。

「家族にこれ以上の経済的な負担はかけられない…」

そう考えていた僕にとって、この価格は「家族の理解を得やすい、現実的な自己投資」でした。

※詳細はスタディングHPでご確認ください。

魅力③:「何をすべきか」に迷わない安心感

スタディングには、「学習フロー機能」や「学習レポート機能」など、「今日は何を、どこまでやればいいんだ?」という独学の迷いをなくすための機能が揃っていました。

学習フロー機能: 講義を見終えれば、次に解くべき問題が自動で提示される。

学習レポート機能: 自分の学習時間や進捗がグラフで可視化される。

合格に必要なものが最初から全てパッケージ化されているため、「とにかく、このシステムを信じて進めばいいんだ」という安心感がありました。この「迷わない」というだけで、どれだけ無駄なエネルギーと時間が節約できたか分かりません。

「スキマ時間で学べる手軽さ」「圧倒的な低価格」「迷わないオールインワン設計」。

これだけの魅力が揃っていれば、スタディングが多くの社会人受験生から選ばれる理由もご理解いただけると思います。僕も、この完璧に見える学習システムに大きな期待を寄せていました。

しかし、皮肉なことに、僕がのちに乗り越えるべきだった『壁』のほとんどは、この輝かしい3つのメリットのすぐ裏側に潜んでいたのです。

次の章からは、僕が実際に直面した「3つの壁」の正体と、それをどう乗り越えたのかを、一つずつ具体的にお話ししていきます。

第2章:スタディングの輝かしい魅力と、その「影」- 僕がぶつかった3つの壁の正体 –

第1章でお話しした通り、スタディングは「時間・場所・価格」という、僕たち社会人受験生が抱える制約を打ち破ってくれる、まさに革命的なツールです。

僕も最初は、この完璧なシステムに大きな期待を寄せていました。

しかし、学習を続けるうちに、僕は気づき始めます。

皮肉なことに、僕を苦しめることになる3つの壁は、スタディングがダメなツールだから生まれたのではありません。

むしろ、僕があれほど魅力的だと感じた「長所」そのものが、光が強ければ影が濃くなるように、生み出した「影」の部分だったのです。

本格的な解決策に入る前に、

僕がスタディングで直面した「3つの壁」の全体像と、それぞれの解決策の「結論」を、まずここでお話しします。

その解決策は僕の使っている学習OSに隠されていました。

壁①:知識の分断

【なぜ起きたか?】

スタディング最大の魅力である「スキマ時間学習」。この細切れの学習スタイルは、日々の継続を容易にしてくれます。しかしその反面、知識が断片的な「点」として頭にインプットされやすく、科目全体を貫く「線」として繋がりにくい、という副作用を生みました。

【どんな壁だったか?】

過去問を解くたびに「あれ、これどこでやったっけ?」と手が止まり、テキストの中からキーワードを探すだけの不毛な時間に、貴重な学習時間を浪費してしまいました。

【解決策の結論】

『NotebookLM』を活用

全7科目のテキストPDFをAIに丸ごと記憶させ、「探す時間」をゼロにできます。

▼参考記事:【初心者向け完全ガイド】GoogleのNotebookLMとは?使い方から料金、Geminiとの違いまで徹底解説

壁②:情報の散逸

【なぜ起きたか?】

「圧倒的な低価格」と「ペーパーレス」という魅力は、物理的な教材コストを削減することで実現されています。しかし、紙の教材のように「手でめくって探す」という感覚的な検索ができないため、デジタル上で作ったノートは、体系的な整理術がないと、すぐに情報の迷子になってしまいました。

【どんな壁だったか?】

せっかくiPadでノートを作っても、「あのメモ、どこに書いたっけ?」と見つけ出せず、時間をかけて作ったはずのノートが、見返すことのない「ゴミノート」と化してしまいました。

【解決策の結論】

『NotebookLM』を活用

自分のメモを、AIを使って元のテキストに「電子付箋」のように貼り付け、検索可能なデータベースへと進化させられます。

▼参考記事:【診断士受験生へ】NotebookLMを知らないと損!僕の学習効率が5倍になった「学習OS」構築術

壁③:疑問の放置

【なぜ起きたか?】

これも「圧倒的な低価格」を実現するためのトレードオフでした。

人件費のかかる講師への質問対応を合理化し、有料オプションとしているため、日々の学習で生まれる小さな「なぜ?」を気軽に解消する手段が限られていました。

【どんな壁だったか?】

解説を読んでも腹落ちせず、疑問を放置したまま次に進んでしまう。この本質的な理解を避けるクセが、思考力が問われる2次試験で、僕の前に大きな壁となって立ちはだかりました。

【解決策の結論】

『Gemini』と『NotebookLM』を活用

性格の違う2つのAIを連携させることで、情報の「正確性」と「深い理解」を両立させました。

▼参考記事:コピペで終わらせない。『AIプロンプト設計図』-あなただけの最強の指示書を組み立てる全手順

▼参考記事: 【中小企業診断士・決定版】5年の遠回りを凝縮。独学の努力を成果に変える『AI勉強法の教科書』

お分かりいただけたでしょうか。

僕が乗り越えるべきだった壁は、スタディングの長所と表裏一体の関係にあったのです。

次の章から、これらの壁に僕がどれだけ苦しめられたのか、そして、この解決策をどう具体的に実行したのかを、一つずつ詳しく解説していきます。

第3章:【実践編①】「探す時間」をゼロにした、AIによる全教材の横断検索

僕がぶつかった壁:キーワード探し

スタディングの学習で最初に直面したのが、過去問演習中の「キーワード探し」問題です。

「よし、実力を試すぞ」と意気込んで問題を開く。

しかし、数問進むと、必ず手が止まるのです。問題文に、全く見覚えのないキーワードが出てくる。

「あれ…この論点、講義動画で聞いた覚えがないぞ?」

これが、一度や二度ではありません。過去問を解くたびに、この「テキストにはあるが、動画では詳しく解説されていない」という論点にぶつかるのです。

その結果、僕の貴重な学習時間は、問題を解いて思考力を鍛える時間ではなく、テキストの中からキーワードを探し出すだけの作業に浪費されていきました。点と点である知識が全く繋がらず、自分の現在地すら見失う。この状況が、僕が乗り越えるべき最初の壁でした。

学習OSによる解決策

この不毛な「キーワード探し」を終わらせるために、僕が取った解決策は非常にシンプルでした。

「僕が覚えられないなら、AIに全部覚えさせればいい」

具体的には、以下の2ステップを実行するだけです。

- PCで、スタディングのサイトから全7科目のテキストPDFを一括ダウンロードする。

- ダウンロードしたPDFを、すべて『NotebookLM』というAIツールにアップロードする。

NotebookLMは、自分がアップロードした資料の内容だけを元に質問に答えてくれる、いわば「自分専用の検索エンジン」です。

この準備をしておけば、過去問で知らないキーワードが出てきても、もうテキストを探し回る必要はありません。そのキーワードをNotebookLMに質問するだけです。

すると、NotebookLMが全7科目の膨大なテキストの中から、関連する記述があるページを瞬時に探し出してくれます。

これまで10分、15分とかけていた「探す」という行為が、わずか数秒で終わる。この革命的な変化によって、僕の学習時間は、本質的ではない作業から完全に解放されました。

「探す時間」から、本質的な「考える時間」へ。

これが、僕の学習OSがもたらした、最初の、そして最も大きな変化でした。

第4章:【実践編②】「ゴミノート」を「最強データベース」に変える、AI電子付箋術

僕がぶつかった壁:ノートアプリの中での情報遭難

AIによる検索で「探す時間」はゼロになりました。しかし、僕の前にはすぐに次の壁が立ちはだかりました。それは、「ノートアプリの中での情報遭難」問題です。

iPadのノートアプリ(GoodNotes)を使えば、講義のメモや自分なりの要約を、手書きで自由にまとめることができます。僕も科目ごとにノートブックを作り、重要なポイントを書き溜めていきました。

しかし、ノートが増えてくると、新たな問題が発生します。

「確か、あの論点について、どこかのノートにまとめたはずだ…」

そう思っても、どのノートの、どのページに書いたのかを思い出すことができないのです。

せっかく時間をかけて作ったはずの「神ノート」が、見返すことのない「ゴミノート」の山になっていく。手書きの自由さと引き換えに、検索性を失ってしまう。この『情報の散逸』が、僕が乗り越えるべき二つ目の壁でした。

学習OSによる解決策

この「手書きメモが検索できない」という問題を解決したのも、『NotebookLM』でした。使うのは、その「メモ機能」です。

これは、元のテキストの横に、自分だけのメモを「電子的な付箋」のように貼り付けておける機能です。

具体的な手順は、以下の通りです。

- まず、これまで通りiPadのGoodNotesで、AIとの対話で得た気づきや、自分なりの要約を手書きでまとめます。

- 次に、その手書きメモの内容をテキストに書き起こし、コピーします。

(※iPadの機能やキーボードを使えば簡単です) - NotebookLMを開き、関連するテキストのページを表示させます。

- 「ソースにメモを追加」機能を使い、コピーしたテキストを貼り付けます。

これを繰り返すと、どうなるか。

次に同じ論点をNotebookLMで検索した際、元のテキストの記述と、過去の自分がまとめた「最高の気づき(メモ)」が、セットで表示されるようになります。

これにより、僕が手書きで残した思考の跡が、検索可能な「生きたデータベース」へと進化しました。

GoodNotesの「手書きの自由さ」と、NotebookLMの「高度な検索性」。この二つを組み合わせることで、「ゴミノート」が、僕だけの「最強データベース」へと変わったのです。

第5章:【実践編③】「なぜ?」を“腹落ち”させる、AIとの360度分析法

僕がぶつかった壁:解説を読んでも心の底から理解できない「なぜ?」

学習OSによって「探す時間」と「情報の散逸」からは解放されました。しかし、僕の前には最後の、そして最も本質的な壁が残っていました。それは、解説を読んでも心の底から理解できない「なぜ?」の壁です。

過去問の解説書を読むと、知らない専門用語や公式が並んでいる。結論は書いてあるけれど、「なぜ、そうなるのか」というプロセスが分からない。まるで、僕にとって解説文が「呪文」のように見えてしまうのです。

その結果、腹落ちしないまま「まあ、そういうものか」と無理やり暗記して次に進んでしまう。この本質的な理解を避けるクセが、応用力が問われる2次試験で僕の足を引っ張る、大きな弱点となっていきました。

ログシバ

ログシバ理解してないから応用問題も解けないし、

同じ問題が出てきても不正解。

そして、また理解できないの堂々巡り・・・

学習OSによる解決策:「腹落ち学習法」の実践

この「解説が呪文に見える」という独学者特有の壁を打ち破るために、僕の学習OSに組み込まれているのが『腹落ち学習法』です。

これは、一つの論点に対し、役割の異なる3つの視点から光を当てることで、問題を立体的に理解する「360度分析」をAIと共に行う学習メソッドです。

ステップ①:【設計者の視点】まず、公式解説を読む

まずは、出題者が用意した「正解ルート」である、過去問の公式解説を読みます。 しかし、この段階では「呪文」に見えても構いません。「ふーん、こういう言葉を使うんだな」と、論点の全体像を把握するだけで十分です。

ステップ②:【教材の視点】NotebookLMで、知識の「幹」を固める

次に、『NotebookLM』に質問し、僕が読み込ませた公式テキストに基づいた、揺るぎない「定義」を確認します。 AIの嘘(ハルシネーション)の心配がない、100%信頼できる情報源で、まずは知識の「幹」となる正確な理論の骨子を固めます。

ステップ③:【世界の視点】Geminiで、知識の「枝葉」を広げる

知識の「幹」を固めたら、最後に『Gemini』との対話で、その知識を現実世界と結びつける「枝葉」を広げていきます。 ここでは、Geminiに「先生」や「業界アナリスト」といった役割を与え、以下のような質問を投げかけます。

- 「この理論を、コンビニのアルバイトにも分かるように、具体的な例で教えてください」

- 「この経営戦略は、あなたなら今の自動車業界でどう使いますか?」

このプロセスによって、抽象的な理論が、身近なイメージを伴った「生きた知識」へと変わります。

最終ステップ:自分の言葉で、脳に「刻印」する

3つの視点から得た理解を、最後に必ず「自分の言葉で」iPadのノート(Goodnotes)にまとめ直します。 AIの回答をコピペするのではなく、自分なりに図解したり、要約したりする。この「思考の汗」をかくプロセスこそが、他人の知識を自分の脳に深く「刻印」し、長期記憶に変えるための最も重要なステップです。

「まあ、いいか」という妥協は、もうありません。 この「腹落ち学習法」によって、僕の知識は、単なる暗記から、本当に「使える」知恵へと変わっていくのです。

参考記事:【学習OS運用ログ Vol.2】なぜ?が腹落ちする。AIの対話で見つけた『腹落ち学習法』の全手順

第6章:もし今、僕がスタディングで学習OSを動かすなら – 1週間のシミュレーション –

正直にお伝えすると、現在の僕は「過去問マスター」という別の教材をメインに、この学習OSを運用しています。しかし、これは決してスタディングが劣っているという意味ではありません。

むしろ、これからスタディングで学習を始める方、今まさに壁にぶつかっている方にこそ、僕の学習OSは強力な武器になると確信しています。

そこでこの章では、「もし今の僕が、最新の学習OSをスタディングと組み合わせて使うなら、どう学習するか」という具体的なシミュレーションを、ある1週間の記録を2例ご紹介します。

朝(通勤電車にて):スマホで高速インプット

スタディングの「スマホだけで学べる」という最大の長所は、最大限に活用します。

朝の満員電車でiPadを広げるのは非現実的です。ここではスマホからスタディングのアプリを使い、講義動画でテーマの全体像を掴むことに集中します。

ログシバ

ログシバ私は2倍速まで聴くことができるので、倍速で高速インプットしています。

その際のイヤホンはJBLの有線イヤホンJBL TUNE 310Cが使いやすくてオススメです。

▼参考記事:JBL TUNE 310C レビュー:ワイヤレスイヤホンの「充電・紛失ストレス」から解放される、3千円台の最適解

夜(子供が寝た後):iPadで学習OSをフル稼働させる

週に数回の集中学習時間。ここで、スタディングだけでは手が届かない部分を補強するために、学習OSをフル稼働させます。

1. 「iPad」の準備

iPadの画面をSplit View(2画面表示)にします。

左画面にスタディングの過去問演習画面、右画面に手書き用のノート(Goodnotes)を配置。

さらに、Slide Over(小窓表示)で、NotebookLMとGeminiを開いたブラウザを待機させます。

2. 過去問演習と「壁」への遭遇

スタディングのアプリで過去問を解き進めます。すると、早速2つの「壁」にぶつかります。

- 壁①: 見慣れないキーワードが出てきて、手が止まる。

- 壁③: 解説を読んでも、なぜそうなるのか腹落ちしない。

3. 学習OSによる解決プロセス

- まず、壁①「知識の分断」を突破する。 Slide Overで待機させていたNotebookLMを起動。

見慣れないキーワードを質問し、全7科目のテキストから関連箇所を瞬時に検索します。

これで「探す時間」はゼロになりました。 - 次に、壁③「疑問の放置」を突破する。 腹落ちしない問題について、「腹落ち学習法」を実践します。

① NotebookLMで、関連するテキストの正確な「定義(幹)」を再確認。

② その定義を元に、Geminiに「この理論を、身近なコンビニ業界を例に教えて」と質問し、具体例(枝葉)で「腹落ち」させます。 - 最後に、未来のために「蓄積」する。

Geminiとの対話で得た「なるほど!」という気づきを、NotebookLMのメモ機能を使って、元のテキスト箇所に「電子付箋」として貼り付け、ソース化させます。

これで、壁②「情報の散逸」も同時に解決され、僕だけのデータベースが強化されました。

※学習OSの構築方法の詳細は下記の記事を参照ください。

▼参考記事:コピペで終わらせない。『AIプロンプト設計図』-あなただけの最強の指示書を組み立てる全手順

▼参考記事: 【中小企業診断士・決定版】5年の遠回りを凝縮。独学の努力を成果に変える『AI勉強法の教科書』

日曜の夜(週次レビュー):客観的データでPDCAを回す

1週間の終わりには、スタディングの「学習レポート」機能を活用します。

これはスタディングの非常に優れた機能の一つです。

「今週は企業経営理論の正答率が良かったな」

「財務・会計の学習時間が足りていない」

といった客観的なデータに基づき、次の1週間の学習計画を修正します。これも、僕の学習OSにおける重要なPDCAサイクルの一部です。

※スタディングHPより引用

このように、僕の学習OSは、スタディングの長所を最大限に活かしつつ、その弱点をAIツールでピンポイントに補強していくための「仕組み」なのです。

結論:リソース不足は「戦略」で突破できる

ここまで、僕がスタディングという優れたツールとどう向き合い、iPadとAIを駆使して自作の『学習OS』を構築するに至ったか、その全記録をお話ししてきました。

かつての僕は、中小企業診断士という高い壁を前に、ただがむしゃらに努力することしか知りませんでした。「時間がない」「お金がない」という現実を、気合と根性だけで乗り越えようとし、そして、見事に失敗しました。

あなたも、もしかしたら同じような状況にいるかもしれません。 仕事、家庭、そして自分の夢。その間で、リソース(時間・お金・体力)は常に奪い合いの状態。そんな中で「もっと頑張れ」と言われても、もうこれ以上何をどう頑張ればいいのか分からない。

僕が5年間の遠回りを経てたどり着いた結論は、非常にシンプルなものでした。

リソース不足という現実は、根性論では決して乗り越えられない。乗り越えるために必要なのは、気合ではなく『戦略』だ、と。

スタディングは、それ単体でも素晴らしい教材です。しかし、僕たちのようなリソースに制約のある「凡人」が最短で結果を出すためには、それを自分の弱点や特性に合わせて最適化する「仕組み」、つまり、あなただけの『学習OS』が必要不可欠なのです。

僕がこの記事で紹介した学習OSは、あくまで僕自身の失敗と試行錯誤から生まれた一つの「型」に過ぎません。NotebookLMやGeminiといったツールも、今後さらに進化し、変わっていくでしょう。

本当に重要なのは、ツールそのものではありません。

「自分の弱点は何か?」「その弱点を補うための仕組みは作れないか?」と、常に問い続け、学習プロセスそのものを改善し続けるPDCAの視点を持つことです。

もし、あなたが今、学習の進め方に迷い、立ち止まっているのなら。

まずは、あなたがお持ちのiPadとノートアプリで、講義を見ながらメモを取る、ということから始めてみてください。

それが、あなただけの『学習OS』を構築するための、最初の、そして最も重要な一歩になるはずです。

この記事が、リソース不足という現実を「戦略」で突破するための、あなた自身の設計図を描くヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。

シバじろ

シバじろiPadの選び方で困ってたら、この記事も見てみてね!

『これ、紙の方が速いじゃん…』- 僕がiPad miniでの大失敗から見つけた、最高の自己投資としてのiPad Pro

コメント